Les Filles de la Charité à Clermont-Ferrand (Puy de Dôme)

En 1663, trois ans après la mort de Saint Vincent de Paul, deux Filles de la Charité sont envoyées à Clermont-Ferrand, paroisse Saint-Genès, munies d’un « laissez-passer » signé par M. Joly, Supérieur général de la Congrégation de la Mission.

À Montferrand, on se souvient encore de M. Antoine Legras, maître des requêtes et époux de Louise de Marillac. Leur maison, située près de l’Eglise, accueillit sans doute Louise lors de ses séjours en Auvergne. Une statue dans l’église paroissiale perpétue sa mémoire.

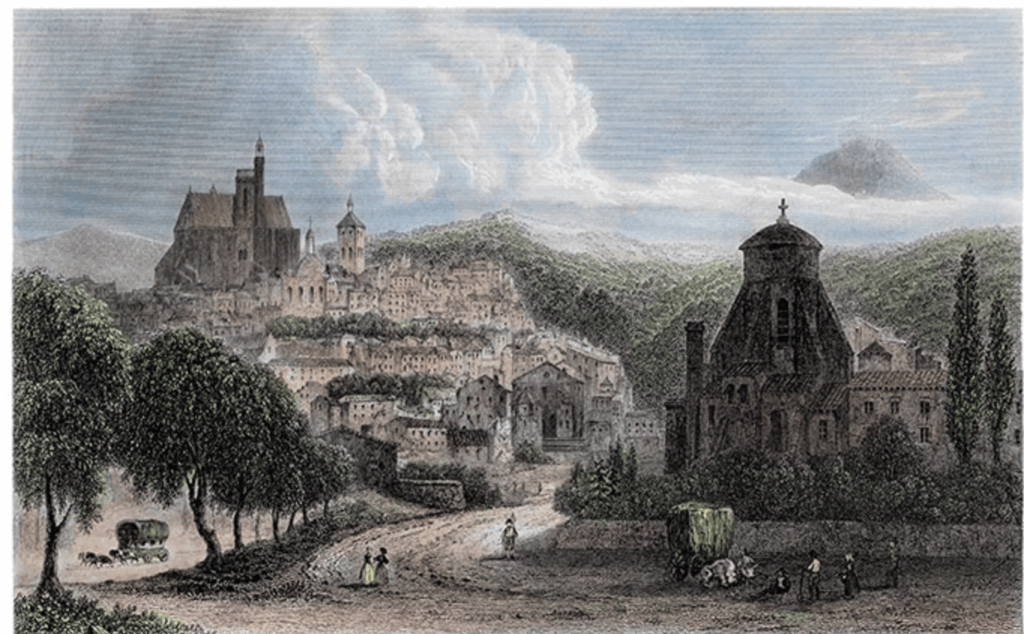

Clermont-Ferrand dessiné par Joseph Skelton, ‘Vue prise de la route de Montferrand’

illustration in ‘les Beautés de la France‘ de Girault de Saint-Fargeau – 1855

La première fondation : l’orphelinat de la paroisse Saint-Genès (1700-1967)

La présence des Filles de la Charité est officiellement attestée dès 1700. Le Bureau de Bienfaisance met un immeuble à leur disposition.

En 1713, un contrat est signé avec Mère Jeanne Chevreau et trois Sœurs officières, établissant deux Sœurs dans la paroisse pour le service des pauvres malades. Quelques décennies plus tard, en 1749, une troisième Sœur est demandée pour répondre aux besoins croissants.

Le XIXe siècle marque un nouvel essor. En 1855, Sœur Julien, Supérieure, reçoit une maison place du Changil. Le projet, soutenu par le Bureau de Bienfaisance, permet de rassembler les enfants du quartier et d’organiser les soins à domicile. La maison ouvre le 1er octobre.

Dix ans plus tard, un don à la Ville rend possible l’ouverture d’une salle d’asile, bientôt complétée par une école primaire et un ouvroir. En 1868, grâce à une souscription organisée par les dames de la ville, un grand établissement est construit dans le quartier Saint-André. Inauguré en 1879, il abrite des classes, un asile accueillant près de 500 enfants, ainsi qu’un orphelinat de plus de 60 fillettes.

Les années suivantes voient éclore de nombreuses œuvres : l’Institut des Jeunes Aveugles en 1872, puis un asile de nuit en 1873, rendu possible par la générosité d’une bienfaitrice. Les locaux devenant rapidement insuffisants, une maison rue Haute Saint-André est louée en 1880 pour y installer l’asile, qui fonctionnera jusqu’en 1939.

Pendant ce temps, au Changil, l’Association des Enfants de Marie et les « Louise de Marillac » animent la vie paroissiale et participent à toutes les œuvres.

Mais en 1909, les lois de laïcisation imposent la fermeture des classes. L’année précédente, la Ville avait racheté les locaux du Changil. Les Sœurs se replient rue Haute Saint-André, où elles poursuivent leur mission autrement : ouvroir, buanderie et repassage (qui fonctionnera jusqu’en 1954), pension de famille pour jeunes filles.

À partir de 1924, la maison devient le Centre de la province d’Auvergne. Modernisée, elle se dote en 1930 d’une belle salle des fêtes qui accueille réunions paroissiales, catéchismes, dispensaire et rencontres des Dames de Charité. Les Sœurs y assurent aussi le service des malades pour plusieurs paroisses voisines : Saint-Pierre-les-Minimes, Saint-Eutrope et Notre-Dame de la Route.

L’Institution des Jeunes Aveugles (1872-1967)

La naissance d’une œuvre

Jusqu’au XIXe siècle, les aveugles du Puy-de-Dôme ne disposaient d’aucun lieu d’accueil ni d’apprentissage. Ils restaient confinés au foyer familial, privés d’instruction et de moyens de subsistance.

En 1871, Mlle Antoinette Jalicon, organiste aveugle de l’église Notre-Dame du Port, ouvre à Chamalières une petite école pour aveugles. Mais épuisée, sans ressources, et éprouvée par la mort de sa mère, elle confie son œuvre à Sœur Guyho, Supérieure au Changil. En octobre 1872, les premiers jeunes aveugles sont accueillis à Clermont.

Sœur Marguerite Chalmeton, envoyée en convalescence, s’attache aussitôt à cette mission. Elle se rend à Montpellier pour étudier les méthodes pédagogiques adaptées. Très vite, les locaux du Changil se révèlent insuffisants. On loue alors un appartement rue Sainte-Catherine, puis une maison avec cour et jardin passage de l’Espérance.

Les débuts sont modestes : les familles versent une pension pour la nourriture, tandis que le matériel est fourni grâce aux dons de bienfaiteurs. La maison vit au jour le jour, confiante dans la Providence.

Une croissance régulière

Sous l’impulsion de Sœur Chalmeton, l’Institution se développe rapidement. Dès 1873, elle accueille aussi des garçons. Des professeurs de musique et de travaux manuels sont recrutés, une imprimerie est installée et des instruments de musique sont achetés.

En 1880, l’Institut compte plus de vingt élèves et devient indépendant de la communauté du Changil. L’œuvre prospère de façon régulière : 30 élèves en 1890, 78 élèves en 1914, 175 élèves en 1940.

De nouveaux bâtiments voient le jour, dont une chapelle en 1894, véritable cœur spirituel et musical de l’établissement. Sœur Chalmeton recueille aussi des orphelins voyants pour aider les aveugles et créer un climat d’entraide. Elle dirige l’Institution pendant 45 ans, jusqu’à sa mort en 1917.

Après la fondatrice

Sa collaboratrice, Sœur Duvivier, lui succède et poursuit l’œuvre avec dynamisme. Grâce à la générosité de nombreux bienfaiteurs, les ateliers sont modernisés, les instruments renouvelés, et l’enseignement enrichi.

Les élèves, venus de toute la France, apprennent à lire et écrire en braille, suivent une instruction générale et, pour les plus doués, une solide formation musicale. Certains deviennent organistes, professeurs de musique ou accordeurs de pianos.

L’Institution, reconnue d’utilité publique en 1925, acquiert une solide réputation. Elle combine vie familiale, discipline, soins médicaux et apprentissage professionnel (vannerie, cannage, chaiserie, tricot).

En 1932, elle est habilitée à préparer les élèves au diplôme d’infirmier-masseur aveugle. L’établissement reçoit filles et garçons, parfois dès 3 ans. La durée moyenne de séjour est de huit ans, prolongeable pour les élèves musiciens.

Les épreuves et les mutations

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la maison abrite jusqu’à 175 élèves, dont plusieurs venus de l’étranger. Malgré les difficultés, la musique demeure au cœur de la formation, en lien avec le Conservatoire de Clermont.

En 1947, l’Institution fête son 75e anniversaire. Les anciens se retrouvent pour une audition musicale et un hommage émouvant à Sœur Chalmeton.

À partir des années 1950, l’établissement adapte ses formations professionnelles aux réalités du marché du travail. Le tricot mécanique est introduit puis remplacé par la formation d’Employé technique de collectivité.

En 1962, le bâtiment de la rue Louis-Braille est rénové. L’année suivante, l’Institution devient officiellement « Centre de rééducation pour déficients visuels », marquant une profonde transformation.

Mais en 1967, après près d’un siècle d’existence, la communauté se retire le 20 octobre.

Le Service des Archives de la Province Belgique France Suisse des Filles de la Charité (

69ème article historique depuis janvier 2020)