LES FILLES DE LA CHARITÉ DE LAGNY

Lagny est une localité du diocèse de Meaux, en Seine-et-Marne, située à 30 kms de Paris.

L’origine de l’hôpital de Lagny est très ancienne et remonterait au VIIᵉ siècle.

Après des siècles au service des pauvres et des malades, de l’Abbaye bénédictine du lieu, il ne reste qu’une modeste hôtellerie pour les indigents.

Avec les guerres, les famines et les épidémies (lèpre, peste, choléra) la misère devient immense et l’hôtellerie de l’Abbaye s’avère insuffisante.

Les moines établissent alors, sur leurs terres situées dans le bas de la ville de Lagny, une Maison-Dieu ou Hôtel-Dieu sous le vocable de Saint Jean-Baptiste. Ce lieu accueille les pauvres jusqu’à la Révolution. Mais en 1789, les moines sont chassés et l’établissement devient l’Hôpital civil de Lagny.

Les Laniaques gardent le souvenir de Jeanne d’Arc, qui aurait été soignée après une blessure reçue lors des combats autour de la ville. Elle aurait prié et communié avec ses compagnons d’armes dans la belle église du XIIIᵉ siècle.

Les malades et les indigents ne sont pas laissés à l’abandon : Vincent de Paul et Louise de Marillac envoient des Filles de la Charité et des Missionnaires pour apporter des secours à toutes les misères.

En 1644, Vincent de Paul est appelé à Lagny par le roi Louis XIII, qui reconnaît la grande utilité de la Congrégation des Prêtres de la Mission, destinée à instruire le peuple des campagnes.

Au cours des épidémies, l’Hôtel-Dieu de l’Abbaye secourt les victimes : c’est surtout un asile pour les pauvres. Il devient véritable hôpital plus tard, sous Louis XIV, qui en fut le bienfaiteur.

Les Lettres patentes de Louis XIV reconnaissent l’Hôtel-Dieu comme hôpital général.

Le service de l’hôpital est assuré par le Sous-Prieur de l’Abbaye et par un Econome pour le temporel.

De pieuses filles laïques remplissent les fonctions de gouvernantes des pauvres, de « supérieures » de l’hôpital. Elles n’ont aucun statut religieux, mais on leur donne le titre de « sœurs ».

Elles exercent « à la manière des premières Sœurs » qui ont soin des pauvres à l’Hôpital général de Paris.

Cette allusion à l’Hôpital général de Paris, fondé sous l’inspiration de Vincent de Paul avec le concours des Dames de la Charité, ne montre-t-elle pas l’heureuse influence exercée en province, et à Lagny en particulier, par les premières Filles de la Charité sur la manière de soigner les malades et les pauvres dans un véritable esprit de charité ?

En 1781, l’hôpital prend un nouvel essor grâce aux dons de l’Abbaye et de la population. Mais la Révolution ruiner tout ! Les moines disparaissent, et l’hôpital devient Hospice civil.

Il faut attendre 1839 pour voir à nouveau des Sœurs au chevet des malades.

Le 6 août 1839, un contrat est signé entre l’Hôpital civil et les Filles de la Charité.

Elles arrivent au nombre de neuf, pour le soin des malades et l’éducation d’un groupe d’orphelines.

Pendant la guerre de 1870, les blessés des deux armées combattantes sont soignés par huit Filles de la Charité et deux infirmiers prussiens.

En 1879, l’hôpital est transféré de la rue du Chemin de Fer à la rue de Melun.

Il ne comporte alors qu’un bâtiment central avec quatre salles.

Le Président de l’Administration de l’hôpital adresse une lettre à la Supérieure Générale des Filles de la Charité, datée du 23 janvier 1900, à l’occasion du décès de la supérieure, Sœur Rinder Marguerite. Il exprime le dévouement des sœurs après les vingt-sept années de service de Sœur Marguerite :

« Sœur Marguerite, sous des dehors d’une modeste simplicité et d’une très grande affabilité, possédait les hautes qualités qui ont présidé à sa parfaite administration de notre établissement, déjà d’une importance considérable. Son grand esprit d’ordre, le don précieux d’une entente remarquable de l’économie domestique, et surtout son fond de très grande bonté, alliée à cette tranquille fermeté qui savait maintenir la concorde et le bon ordre parmi les malades de l’hospice, la faisaient vénérer de toutes les classes de la société. Elle emporte les regrets les plus unanimes avec l’estime la plus universelle. »

Après la guerre mondiale de 1914-1918, l’hôpital prend de plus en plus d’importance. En 1930, on compte 14 sœurs en service, et le nombre de malades hospitalisés ne cesse pas de croître.

En 1933, un terrible accident de chemin de fer survient en gare de Lagny, faisant 200 morts.

Les Filles de la Charité, accourues sur les lieux, se dépensent sans compter autour des blessés pendant quarante-huit heures.

Parmi les témoins de leur dévouement, une jeune fille, émue, s’écrie en elle-même : « Moi aussi, je serai Fille de la Charité. » Elle tint parole.

Le 29 mars 1944, un premier bombardement frappe la gare de triage de Vaires, proche de Lagny.

Un ambulancier et l’Abbé Kroon, aumônier hollandais, partent chercher les blessés civils français, qui sont soignés et opérés.

Plus tard, un major allemand, venu vérifier la présence éventuelle de blessés allemands. Il apprend qu’il n’y en a pas et répond tristement, en désignant Vaires : « Là-bas, tous morts, tous morts. »

Un train de munitions et un train de troupes allemandes avaient été anéantis par le bombardement.

Lagny connaît plusieurs bombardements, le dernier eut lieu le 18 juillet 1944.

L’hôpital continue de fonctionner pendant toute cette période.

Les Allemands, installés à Thorigny, bombardent Lagny et détruisent les deux ponts sur la Marne.

Des morts et des blessés affluent à l’hôpital. Un obus éclate juste derrière la chapelle.

Après l’arrivée des Américains, Lagny est libérée le 27 août.

L’hôpital reprend ensuite son activité habituelle, mais devient trop petit.

Le château de Montigny-sur-Marne est aménagé pour accueillir les vieillards valides, hommes et femmes.

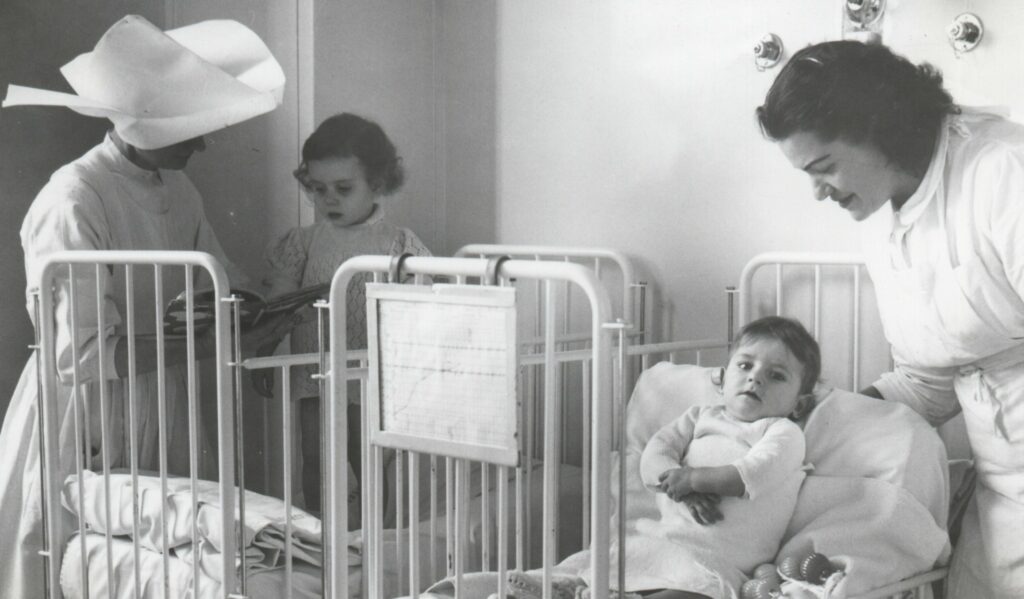

A Lagny, l’hôpital devient régional, il connaît un grand développement. En 1957, un important agrandissement est réalisé : le bâtiment central est surélevé et plusieurs pavillons sont ajoutés, notamment pour les malades pulmonaires, la maternité et les personnes âgées.

En juin, lors de la fête traditionnelle du patron de l’hôpital, Saint Jean-Baptiste, le préfet inaugure le nouveau pavillon de 140 lits pour les personnes âgées.

Un pavillon neuf à l’entrée est réservé au personnel médical.

La même année, les sœurs fêtent les 60 ans de vie religieuse de leur aumônier, le père Picard.

En 1960, Sœur Geneviève écrit :

« À travers les rouages de plus en plus complexes de la grande machine hospitalière, au milieu d’une équipe de plus en plus nombreuse, la surveillante voit son rôle se compliquer singulièrement. Et si sa fin principale reste toujours le malade, le contact humain devient de plus en plus rare et superficiel, absorbée qu’elle est par la technique et l’administratif. »

Lucide et réaliste, Sœur Suzanne Guillemin, Supérieure générale des Filles de la Charité, précise la position actuelle des sœurs dans les hôpitaux :

« La religieuse, aujourd’hui, est amenée à passer d’une situation d’autorité et de possession à une situation de collaboration et d’insertion. Mais encore faut-il que cela soit pratiquement réalisable. Des expériences et des études sont menées en ce sens, pour une adaptation de la Règle et des esprits. »

Sur une communauté de 16 sœurs :

- 11 sont en activité à temps plein,

- 1 à mi-temps,

- 1 est étudiante,

- 3 sont à la « Reposance » en raison de leur âge ou de leur santé.

L’hôpital comprend alors 865 lits, répartis en 27 services.

La surveillance est assurée par 11 sœurs et 16 laïcs.

De nouveaux services s’ouvrent, et en 1962 s’ajoute une école d’infirmiers et d’infirmières, située boulevard du Général-de-Gaulle. Elle est dirigée par Sœur Paule Heigren, avec un effectif de 24 élèves, dont 9 internes. L’inauguration a lieu le 18 janvier.

Le docteur Lévêque, sénateur-maire, évoque la grande pénurie de personnel qualifié et retrace l’historique de cette réalisation, terminant par un hommage aux sœurs de Saint Vincent de Paul.

Il n’existe alors que deux établissements de ce type dans le département, le premier étant à Melun.

Mais le nombre croissant de sœurs compétentes et diplômées réclamées par cet hôpital ne peut plus être assuré. En 1964, six services passent au personnel laïc.

De plus, la Province se voit contrainte de réduire le nombre de ses maisons.

Cela entraîne le retrait complet des sœurs le 29 mars 1966.

Un hommage émouvant de la population leur est rendu pour leurs 127 années de présence.